Elektor Plus 12

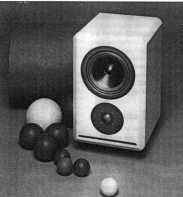

Die MS 3 aus der Mastersound-Reihe von Intertechnik ist schon länger bekannt.Brandneu ist aber die hier vorgestellte Keramik-Version der MS 3, sie kommt von der Firma Ecotherm aus Dortmund. Ecotherm ist schon seit Jahren im Geschäft. Allerdings nicht im Lautsprechergeschäft, sondern im Kachelofenbau. Aus dieser Tätigkeit hat sich zwangsläufig der routinierte Umgang mit dem etwas unüblichen Boxenbaumaterial Keramik entwickelt. Die von Ecotherm projektierten und gebauten Kachelöfen sind Unikate, gleiches gilt für die angebotenen Lautsprecherboxen. Einzige Vorgaben bei der MS 3 K sind Nettoinhalt und Bestückung; Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit (Relief) sind beliebig wählbar. Unser Testmuster, eine pyramidenförmige MS 3 K, ist noch das anspruchsloseste, was man aus Ton gestalten kann. Mit der nötigen Phantasie kann die Box zum Kunstobjekt werden. Die MS 3 aus der Mastersound-Reihe von Intertechnik ist schon länger bekannt. Brandneu ist aber die hier vorgestellte Keramik-Version der MS 3, sie kommt von der Firma Ecotherm aus Dortmund.

Bild 4 Bild 5 Bild 4. Die MS 3 K als Halb-Ei. Der Phantasie sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Das beliebig verformbare Material läßt genügend Spielraum für eigene Vorstellungen. Bild 5. Keramikgehäuse mit eher üblichen Formen. Die Glasuren können auch Perlmutt- oder Metallic-Effekte vermitteln. Keramik Von der theoretischen Seite betrachtet, ist ein keramisches Material schon deswegen zum Boxenbauen geeignet, weil es keine Struktur oder Textur aufweist (wie etwa Naturholz). Es gibt keine Schwingungsebene, die besonders bevorzugt wird. Im Gegenteil, die innere Dämpfung die das Material Schwingungen entgegensetzt, ist sehr hoch. Das Gewicht einer Keramikbox übrigens auch. Hier ist Keramik etwa bei Polymerbeton oder Marmorgehäusen anzusiedeln. Nachteilig an allen drei Gehäusematerialien ist das Resonanzverhalten im Mitteltonbereich, das bei Ton besonders ausgeprägt ist. Die Mitteltonresonanz kennt jeder, der schon einmal einen neuen Blumentopf aus Ton abgeklopft hat, um festzustellen ob er fehlerfrei ist (heller Klang: alles in Ordnung; tiefer Klang: beschädigt). Beim Boxenbau läßt sich die Resonanz aber mit einigen Versteifungsrippen an den richtigen Stellen gut in den Griff kriegen. Keramikgehäuse kann eigentlich jeder herstellen, der einen Töpferkurs für Fortgeschrittene belegt, und Zugriff auf einen Brennofen hat. Theoretisch. Praktisch gibt es natürlich einige Probleme, die sich nur mit Erfahrung lösen lassen. Bei den Profis beginnt der Gehäusebau mit dem Formen des homogenen Tonmaterials zu Platten, die solange trocknen müssen, bis sie genau den richtigen Grad zwischen zu weich und zu hart erreicht haben. Die Platten werden anschließend mit Tonschlamm nahtlos zusammengesetzt und zu einem Gehäuse geformt. Auf der Innenseite sind die Tonplatten mit hochkant aufgesetzten schmalen Tonstreifen verrippt. Der Rohbau muß jetzt wieder einige Zeit trocknen. In Bild 2 sind zwei solcher Ton-Rohlinge für das Zweiweg System BF 220 S (mit Chassis von Mivoc) zu sehen, die auf der ~lorderseite mit einem Relief verziert sind. Die Rohgehäuse müssen natürlich so lange trocknen, bis sie genau den richtigen Grad zwischen... Na ja, anschließend wird das erste mal gebrannt. Bei Ecotherm geschieht das in einem sogenannten Raumofen. Das ist im wesentlichen eine Art hitzefestes Regal das die Tonrohlinge trägt, und ein quaderförmiger, unten offener und sehr hitzebeständiger Mantel der über das gefüllte Regal gestülpt wird. Der Mantel ist mit einem Seilzug und vier Rollen an der Decke befestigt. Die Außenabmessungen sind etwa 1,20 mal 1,20 m bei knapp 2 m Höhe. Unter dem Regal ist eine Gasheizung die für die nötigen Temperaturen sorgt. Der Vorteil der Konstruktion besteht darin, daß man den Ofen von allen Seiten befüllen kann, und nicht etwa nur durch eine Tür. Bild 3 zeigt einen wesentlich kleineren Raumofen, der für den nächsten Arbeitsschritt zuständig ist, den Brand der Glasur. Wenn die Keramikrohlinge wieder auf Raumtemperatur abgekühlt sind, werden sie mit Glasur gespritzt oder gestrichen. Anschließend muß die Glasur wieder eingebrannt werden. Die verschiedenen Brennvorgänge dauern sehr lange, da das Material nicht beliebig schnell erwärmt werden darf, und im Ofen langsam abgekühlt werden muß, damit keine Risse entstehen. Die Außenhülle der Öfen besteht aus Metall, die Innenseiten sind mit hitzefesten Schamottsteinen ausgemauert. Die eigentliche Kunst der Gehäuseherstellung liegt aber nicht nur in der Herstellung einer Hohlform aus Keramik, sondern in der Berücksichtigung der in allen drei Raumachsen unterschiedlichen Schwundmaße des Keramikmaterials. Der Ton schrumpft nämlich durch den Brand um einen bestimmten Prozentsatz, der von den Abmessungen des Gehäuses und von der Wandstärke abhängig ist. Das muß berücksichtigt werden, schließlich sollen die Lautsprecherchassis, die Anschlußdose und eventuell ein Baßreflexrohr auch nach dem Brennen in die

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild l. Das Original, die MS 3 in der ursprünglichen Version aus Spanplatten. Bild 2. Der handgeformte Ton muf3 erst mal trocknen. Zwei Wochen später kommt er zum ersten Brand in den Ofen. Bild 3. Ton muJ3 zweimal gebrannt werden um ansprechende Keramik zu werden. Im Bild ist der geöffnete kleine Brennofen zu sehen, der für den Brand der Keramikglasur eingesetzt wird.

Bei der MS 3 ist Ecotherm noch einen Schritt weiter gegangen: Es gibt zwei akustisch unterschiedliche Keramikversionen. Die eine übernimmt die ursprüngliche Baßreflexabstimmung, die andere ist ein geschlossenes System. Die Schallwandler der MS 3 K sind - dem Original entsprechend - natürlich ebenfalls von Seas. Die 25-mm-Hochtonkallotte K 29 F hat eine Membran aus einer resonanzarmen SoftMetal-Legierung und eine neuartige frequenzoptimierte Kalottenform. Die Metall-Membran ist in einer Supronyl-Sicke aufgehängt, die 25-mm-Schwingspule ferrofluidgekühlt. Das Chassis mit der glasfaserverstärkten Kunststoff Frontplatte hat einen sehr flachen Impedanzverlauf, der eine Korrektur in der Frequenzweiche überflüssig macht. Der 17-cm-Baß WP 171 übernimmt die Rolle des Tief-/Mitteltöners in der MS 3. Das qualitativ hochwertige Chassis mit Polypropylen Membran und Gußkorb hat einen ausgeglichenen Frequenzgang bis über 3000 Hz. Die 8,8-g-leichte Membran (inklusive Luftlast) ist mit einer inversen Gummisicke am Korb befestigt. Eine hochtemperaturfeste 1"-Schwingspule und ein BL-Produkt von 5,6 Tm sorgen für einen Wirkungsgrad von 91 dB/Wlm. Die Schwingspule ist von vorne mit einer Staubschutzkappe aus Weich-PVC abg~edeckt, auf der Rückseite sorgt eine Polkernbohrung für kompressionsfreie Verhältnisse im Antrieb und gute Wärmeableitung. Aufgrund seiner Thiele/Small-Parameter ist das Baßchassis optimal für kleine Baßreflexgehäuse im Bereich 12. . .17 Liter (oder als Mitteltöner in 4-Wege-Systemen) geeignet. Speziell für die Kombination mit der 25-mm-Kalotte K 29 F bietet der deutsche Seas-Distributor Intertechnik eine fertig aufgebaute Weiche mit der Bezeichnung MS 3 an. Alternativ dazu wird momentan bei Ecotherm an einer neuen Frequenzweiche für die MS 3 gebastelt, die genau auf die Eigenheiten eines Keramikgehäuses zugeschnitten ist.

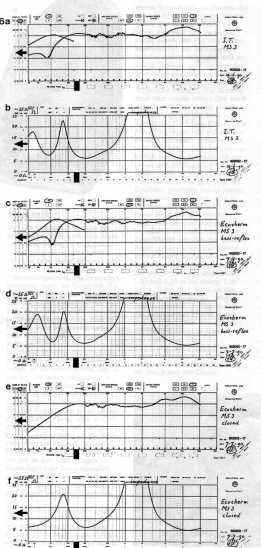

Bild 6a. . . f. Schriebe satt, jeweils Amplituden- und Impedanzverlauf über der Frequenz. von oben nach unten: MS 3, MS 3 K als BaJ3reflexsystem und MS 3 K als geschlossene Box.

vorher ausgesparten Öffnungen passen. Zwar könnte man die Durchbrüche auch nachträglich ins fertige Gehäuse fräsen, das ist aber zu aufwendig und zu teuer. Ohne Fräsen liegen die Preise für ein individuelles und garantiert vollkommen handgemachtes Keramikkunstwerk zwischen DM 330,- und DM 2100,-, pro Stück, versteht sich. Töne aus Ton Obwohl auf dem Frequenzschrieb zwischen der Holz- und der Keramik-Version (beide Baßreflex) kaum Unterschiede zu sehen sind, ist der Klangunterschied beeindruckend. Die Baßwiedergabe der MS 3 K ist wesentlich straffer und präziser als bei der Holzbox. Allerdings reicht sie auch nicht ganz so tief herunter. Hier macht sich die fehlende Abstrahlung über die Gehäusewände bemerkbar, die bei der K einfach nicht stattfindet. Die Gehäusewände schwingen - im Gegensatz zur Holzbox - nicht fühlbar mit. Durch die Zweiwegkonzeption wirkt sich dieser Effekt bis in die mittleren Frequenzlagen aus. Auch hier ist die Keramikbox hörbar im Vorteil. Der Hochtonbereich ist bei beiden Versionen für unseren Geschmack etwas zu stark vertreten. Bei Ecotherm findet man das auch, und entwickelt zur Zeit eine neue Weiche, die einen linearen Frequenzgang ohne Höhenanhebung bringen soll. Die geschlossene Version eignet sich gut als Satellit in Verbindung mit einem Subwoofer. Ohne Verstärkung im Baßbereich klingt sie doch etwas zu baßschwach.

|